疫情常态化背景下,同学们可能会出现焦虑、抑郁、烦躁等情绪,为了帮助大家更好的进行自我调节,积极有效应对,维护好自身的心理健康水平,心理健康教育与咨询中心于2022年3月27日19:30在腾讯会议举行了主题为“挑战非常压力:疫情常态化背景下大学生心理健康与自我调节”的讲座。本次讲座由南方医科大学心理系副主任赵久波教授主讲,心理中心副主任刘玎老师主持,共600多名师生参加。

讲座主要包括三部分:疫情下的心理健康概述,常见心理问题的识别,心理健康的自我调节。讲座开始时,赵久波老师引导同学们分享在疫情期间的感受和困扰,并表示,在疫情影响下,我们可能会在认知、情绪、行为和躯体层面出现注意力不集中、焦虑恐惧、过度关注疫情、逃避社交、睡眠和饮食问题等应激反应;一定范围内,短时期出现这些反应是很正常的,更重要的是,我们觉察到自己的情绪和行为反应后,如何疏解压力,更积极地生活。

接着,赵老师通过疫情下的压力心身反应过程向我们说明了心理健康的概念和标准。心理健康是指生活在一定社会环境中的个体,在高级神经功能和智力正常的情况下,情绪积极稳定、行为适度,具有协调关系和适应环境的能力,以及在本身及环境条件许可的范围内所能达到的心理最佳功能状况。

心理健康一般有十个标准:适度的安全感、适度地自我批评、适度的主动性、理智客观、适度地接受个人需要、有自知之明、保持人格完整与和谐、有切合实际的生活目标、具有从经验中学习的能力和良好的人际关系。简而言之,心理健康既要符合主观感受上的快乐原则也要符合社会适应性上的现实原则。

随后,赵老师介绍了心理健康状态的分类,包括一般常态下的心理健康状态,心理不平衡状态下的适应不良状态(如常见的人际关系、婚恋、学业与就业、适应和情绪困扰等),以及心理不健康状态下出现的心理疾病,即精神障碍。

他提到,在大学校园里,日常多数同学常见的心理问题是与自我发展相关的,如自我意识问题、人际关系问题、适应问题、学业和情绪困扰等;这些问题可以靠自己解决,但当自己无法处理时,要勇于求助专业机构和其他人际资源。

在异常的分类中,赵老师介绍常见的精神障碍包括精神分裂症、心境障碍、焦虑障碍、强迫障碍等。

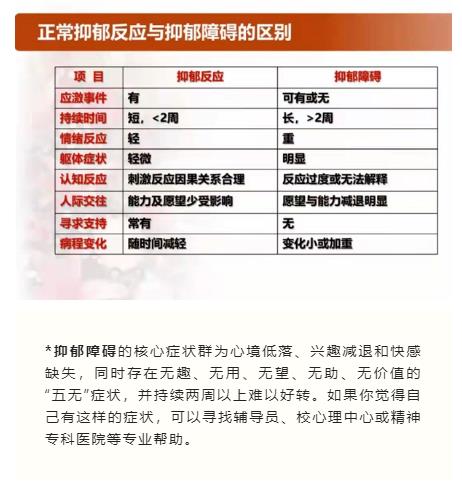

具体地,赵老师分享了正常抑郁反应和抑郁障碍的区别,并详细介绍了抑郁障碍临床特点(核心症状群、心理症状群、躯体症状群)和诊断标准(核心症状、附加症状)。

在应对抑郁障碍时应:

⑴早发现、早诊断、早治疗;

⑵及时求助、明确诊断、坚持治疗;

⑶消除偏见、勇于关爱、科学应对;

⑷全病程治疗与全面康复;

⑸重视药物治疗的作用;

⑹注意药物治疗与心理治疗的结合;

⑺加强自我调节与社会支持;

⑻关注症状预警与危机预防。

那么在疫情常态化背景下,我们如何进行自我调节,提高自己的心理健康水平呢?赵老师提出以下几个建议:

1. 善于转换生活的视角。赵老师为我们介绍了情绪的“ABC”理论,简单来说,生活事件A(Activating event)是引发我们情绪和行为后果C(Consequence)的间接原因,直接原因是我们对生活事件A的认知和评价产生的信念和想法B(Belief)。因此,同一件事情,当我们尝试从一个更积极的视角去解读时,我们的情绪和行为也会变得不同。

2. 合理宣泄情绪。通过听音乐、倾诉、写下烦恼、运动、正念冥想、放松训练、发现乐趣等方式,让自己生理上处于低代谢状态,稳定情绪。

3. 有效沟通表达,寻找社会支持。学习人际吸引规律(坦诚尊重、真心赞美、学会倾听和表达、掌握分寸感),建立和经营属于自己的人际交往网络体系,获得社会支持,帮助自己纾解压力、度过心理危机。

4. 正念生活,发现幸福。通过正念,练习对此时此刻的、不带批判的觉察,培养一种接纳的心态,生命的意义在于寻找意义。

最后,刘玎老师小结道,这是一场集专业性与人文关怀为一体的讲座,希望大家在面对疫情常态化产生的心理压力和情绪困扰时,能主动觉察,积极调适,必要时勇于寻求专业帮助。