2022年12月9日,由深圳大学心理健康教育与咨询中心主办的“拖延不是病!——如何更好地应对拖延”心理工作坊顺利举行。本次活动由心理中心专职老师专业指导,心理学院研究生张璐和叶子瑜带领,共13名同学参与。本次心理工作坊以“接纳承诺疗法(ACT)”为理论支撑,以明确拖延的概念和原因、梳理拖延的情境和功能、分享拖延的应对方式作为脉络,通过理论讲授、讨论分享、正念体验等形式开展,获得了在场成员的积极回应。

首先,参与同学分享了自己报名工作坊的初衷,主要集中在期待自己面对考试或毕业论文时能改善拖延情况,让自己更好地行动。带着共同的需求与期待,团体成员共同制定了团体规则,开启了团体体验。

带领者向大家介绍了主动拖延和被动拖延的区别,澄清“大多数情况下,拖延本身没有问题,让我们感到痛苦的是拖延行为背后的需要未被满足而产生了持续的负向情绪和负面评价。”在拖延的认识基础上,参与同学主动分享了各自的拖延情境、行为以及随之而来的感受;在相互分享与回应中,大家体会到拖延行为存在的合理性和普遍性,感受到拖延的“功能”(可以暂时回避困难和失败、避免承担选择后果、获得控制感等)。

随后,带领者通过非正式正念练习的方式,带领大家进一步觉察拖延行为发生时自己的所思所想,了解我们的想法是如何影响行动的,在此过程中,也意识到与那些限制我们行动的想法保持距离的重要性。

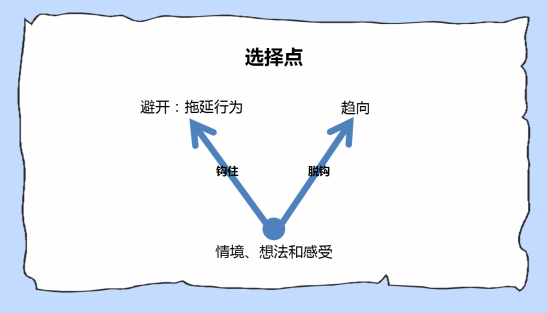

接着,参与同学们分享自己曾经尝试过的应对拖延的方法及其效果;在这个过程中,大家纷纷表示其实他们深知自己为什么会拖延,也尝试过很多方式应对拖延,但是效果不尽如人意。为此,带领者分享了ACT中“选择点”的工具,带领大家澄清在问题情境中的趋向和避开行为。

实际上,当我们过度使用控制策略,想要消除拖延带来的痛苦想法和感受时,情况会愈发严重。相反地,当我们意识到自己处在拖延情境中,允许焦虑、不安、烦躁等感受存在,与它们保留一些空间,反而会我们更靠近自己的内在需要和价值。

最后,带领者带领参与同学思考:“当拖延行为消失后,自己会以怎样的方式生活?”以此协助大家澄清价值,聚焦生活中自己珍视的领域,选择有效行动。

在工作坊中,参与同学间的互相肯定也让大家认识到“我们是拥有自我帮助和调节能力的”;在团体的智慧中,大家也更有意愿选择与价值一致的行动,从此刻开始一小步的改变。

愿大家都能更好地应对拖延!