3.21世界睡眠日

熬夜党的心理良方

-心理健康科普

凌晨1点,手机屏幕的蓝光映照着年轻人倔强的面庞,有人追剧,有人抢购,有人刷朋友圈,似乎多熬一小时就能夺回被榨干的灵魂。这种“当代守夜人”行为,恰巧撞上了3月21日世界睡眠日的主题:“健康睡眠,优先之选”。今天我们不聊早睡flag为何总倒,换个姿势解锁“熬夜心理学”。

PART.01

被偷走的黑夜:现代人的睡眠困境

全球睡眠医学联合会数据显示,成年人失眠率已突破38%。斯坦福大学睡眠研究中心发现,70%的熬夜者明知需要睡眠,却停不下滑动屏幕的手指。这种矛盾背后,是现代人对抗失控感的心理——延长清醒时间,重掌被异化的生活。

焦虑与失眠形成“过度觉醒陷阱”,躺在床上思考未完成的事件时,杏仁核释放压力激素,让人体处于战斗状态,致使个体平均入睡时间比三十年前推迟1.5小时。

PART.02

心理视角:为何我们无法安眠

芝加哥大学研究表明,睡前使用智能设备,人群褪黑素分泌量减少23%。这不仅干扰生理,还形成心理依赖闭环。如果你也喜欢在深夜刷社交媒体,这会强化大脑的即时奖励机制,使入睡成了苦差事。

其实,“报复性熬夜”体现的是补偿心理:当我们白天被各项事务挤压了自我空间,就希望在深夜通过透支睡眠来填补,这是对生活失控感的消极抵抗。

PART.03

想摆脱“清醒地堕落”,

试试这些心理处方

1.给手机安排“电子宵禁”

中国睡眠研究会推荐“20-20-20”魔法:睡前20分钟把手机调成黑白模式(色彩剥夺降低吸引力),放在离床至少20步的地方(增加起床拿手机的成本),默念20秒“我要睡觉了”(启动心理暗示)。

2.把焦虑写成“烦恼漂流瓶”

睡前在便签纸上写下你感受到的焦虑情境,揉成团扔进“烦恼盒”。这个具象化仪式能切断思维反刍,就像给大脑装了个“关机键”。第二天打开盒子,你会发现80%的烦恼都像“隔夜奶茶”——过期无效。

3.玩个“身体关机游戏”

想象自己是智能机器人,先收缩脚趾“关闭电源”,再从下往上扫描身体“逐个关机”,该方法能缩短40%入睡时间。

在时间被切割成碎片的数字时代,优质睡眠已成为奢侈的自我关怀。当我们理解失眠不仅是生理失调,更是心理系统的预警信号,治愈之路便从简单的早睡提醒转向深层的自我认知。这个睡眠日,不妨关闭一盏灯,开启与自我的真诚对话。

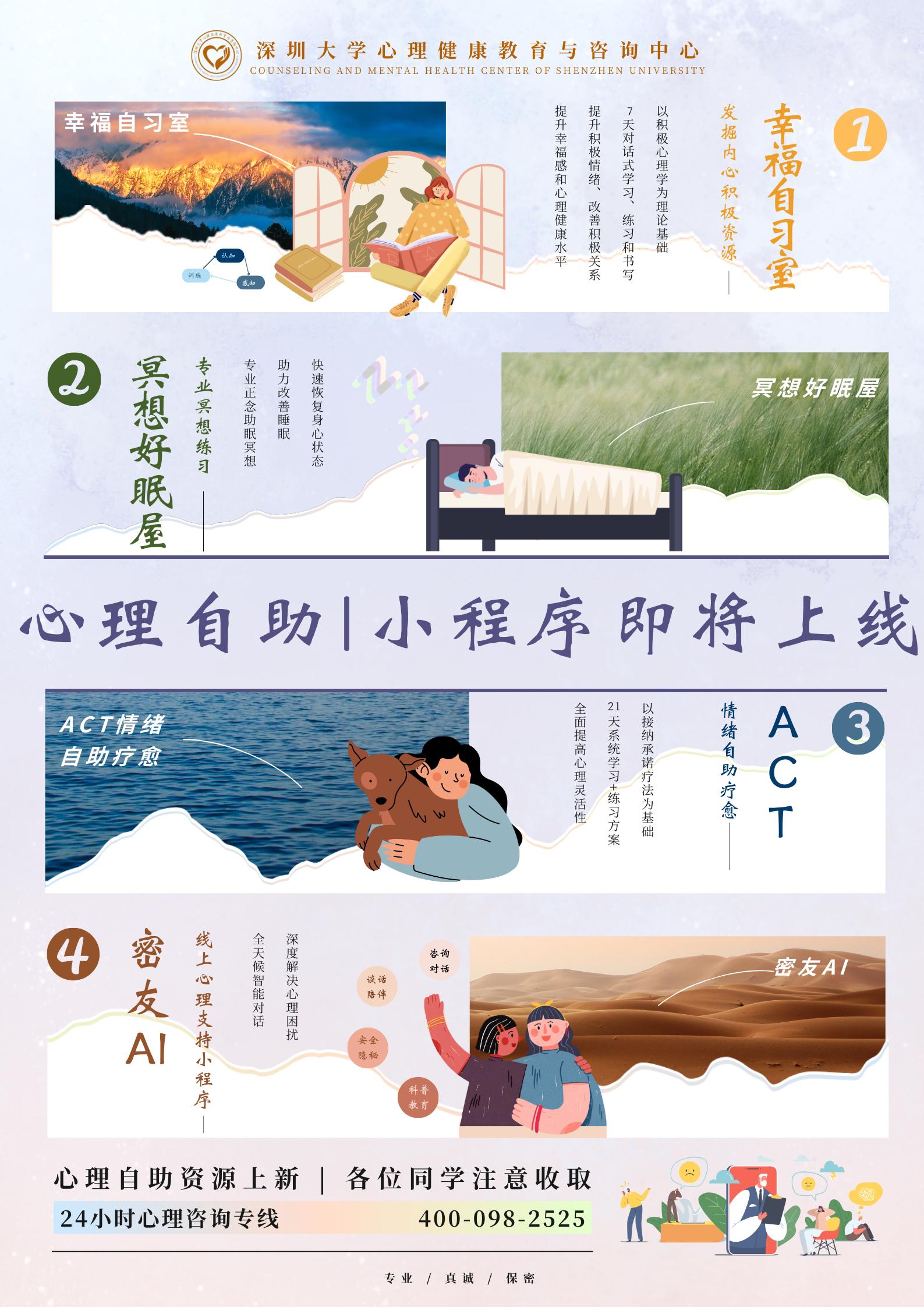

4.学习使用AI自助小程序

为协助大家在日常生活中更及时、便捷、有效地获取循证心理健康资源,心理中心引入了3个具有AI元素的心理健康自助小程序(“冥想好眠屋”、“幸福自习室”、“ACT情绪疗愈”)。

体验路径:

①关注“SZU心理健康教育与咨询中心”公众号;

②点击菜单栏“自助资源”,选择“自助小程序”,

③进入统一身份认证进行体验和使用。

欢迎大家积极尝试,通过数字媒介加强对自我心理健康状态的觉察,祝大家拥有良好睡眠~

参考文献:

[1]中国睡眠研究会. 中国睡眠质量报告[R]. 2023.

[2]American Psychological Association. Stress and Sleep[J]. 2022.

[3]Bootzin R R, Epstein D R. Understanding and Treating Insomnia[J]. Annual Review of Clinical Psychology, 2011, 7(1): 435-458.

[4]Ong J C, Manber R, Segal Z, et al. Mindfulness-Based Therapy for Insomnia[J]. Journal of Clinical Psychology, 2020.

-end-

文字 | 吴妙颖

图片 | 七川插画

排版 | 卢晓琪

责编 | 蔡洁钒

审校 | 韦君如