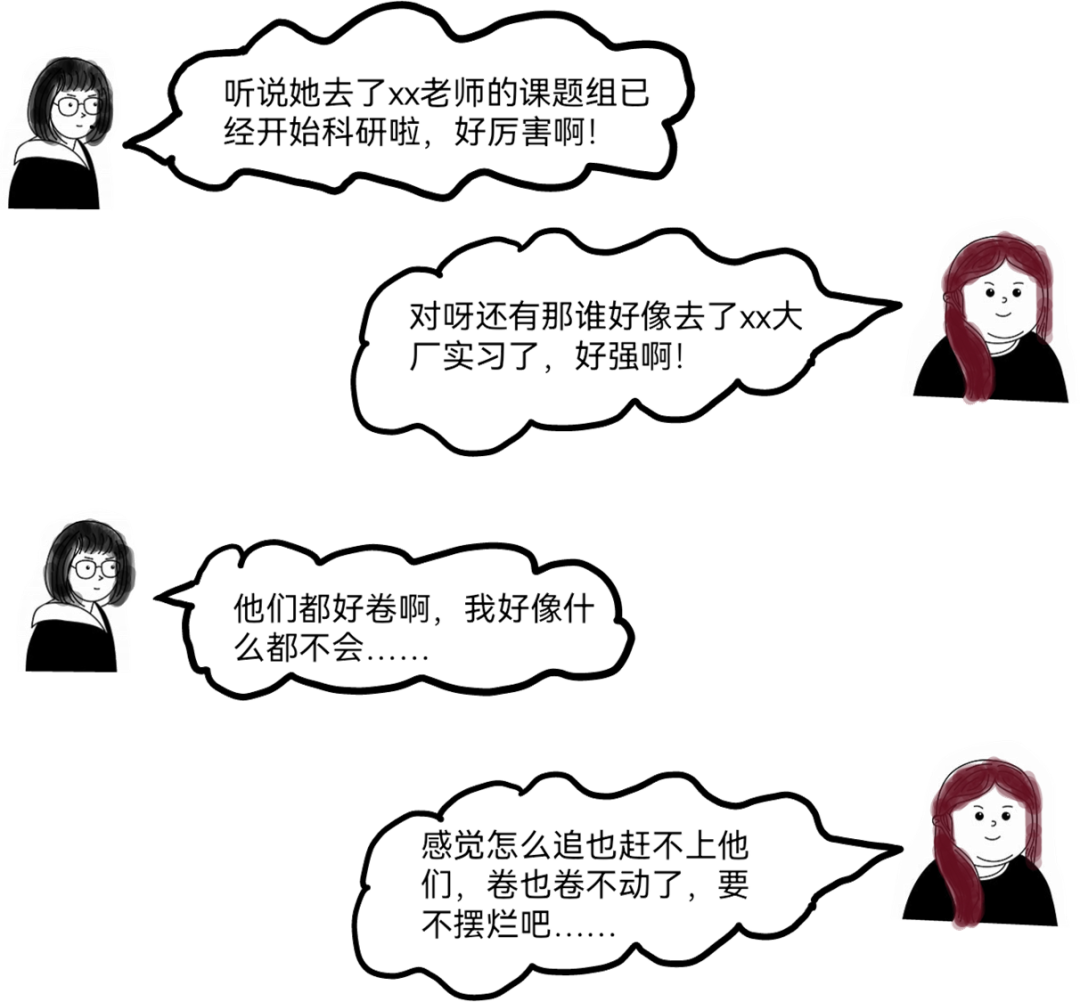

这种因同辈取得的成就所带给自己的心理压力,就是同辈压力(peer pressure)。心理学中,同辈压力是指个体因渴望被同伴接纳认可、避免被排挤,从而倾向于选择遵守同辈规范,在自身态度、价值观和行为等方面受到影响的一种心理压力(Brown et al., 1986)。

同辈互动对个体有积极作用,可以增进友谊,获得归属感;同时在良性竞争中促进协作与理解,帮助个体发挥较高的自我效能感,这些成功经验将成为个体自我潜能发挥和目标实现的动力。而过度的同辈压力,会影响个体“价值感”;当个体习惯与他人比较而挫败时,会有一种“被剥夺”感,从而导致自我怀疑、缺乏动力、迷茫绝望等。

面对同辈压力,想卷又卷不过别人,又不甘于摆烂,……在不断的自我斗争中,我们可以做些什么?

社会学家Wendy Treynor认为:“一个人面临威胁或外部冲突(社会/群体拒绝)的时候,他的和谐状态可能会被打破。当我们选择顺从其他人时,可能会解决当下的问题,但因为这不符合自己的价值和意愿,可能会引发“内在的心理冲突”。

每位同学在荔园学习生活都有自己的期待和愿景,可以尝试考虑“我到底想要什么”、“我为之奋斗的目标是出于我珍视的价值,还是外部的社会标准”、“我可以允许自己选择与他人不同的道路吗”。

存在主义心理学强调,人的本质是靠自由选择来获取。我们相信每个人都有选择自己想过的生活的自由,也尊重每位同学自己的节奏,重要的是为自己的行动找到自己的理由。

同辈压力很大程度上源于对比,当我们在对比中感觉不如别人时,内心会产生失落的情绪,甚至会伴随自我否定,产生自卑感。个体心理学阿德勒认为,在个体发展过程中,由不完全不完美的感觉产生的自卑属于心理自卑,是人类的普遍现象,适度的自卑可以产生成就动机,过度的自卑则会导致补偿行为。在个体发展中,如果将比较和追求优越的目标设定为“超越他人”,我们会发现永远无法达到;实际上自卑的内在需要是“渴望个体的完整”。

当我们面对其他同学的努力和成就时,可以尝试区分“哪些是我值得学习的”、“哪些是属于我的课题”,“哪些是我已经具备的”。学习建立独立健康的自我评价体系,温和地对待自己,相信自己具有胜任学习、生活的能力。

当我们澄清价值,意识到内心真正的需要时,这种力量就会转化成推动我们从事某种活动,并朝向目标前进的内部动力,也就是动机,这一过程意味着我们是从自我内在需求出发所做的选择,我们同时也拥有承担责任的能力。那么如何激发内在动机呢?

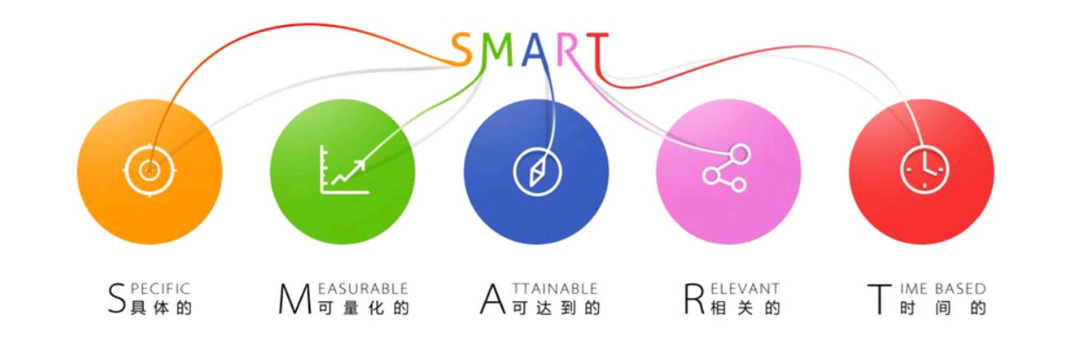

具体来说,我们可以尝试设置合适的目标,并及时给予正强化。根据目标设置理论,中等难度,明确且可衡量的,完成期限较短的目标更能激发成就动机;在每一阶段的小目标实现之后,用奖励的方式使期待的目标继续发生。

在行动过程中,可以“观察、学习”同辈的成功经验,但注意减少学习过程中的头脑中产生的“自我责备”。欧文亚隆说,“你也许不能成为更好的自己,但一定能更好地成为自己。”